Гасан Гасанов и его «Письма из чужбины»: К чему они призывают современную молодежь? - ФОТО

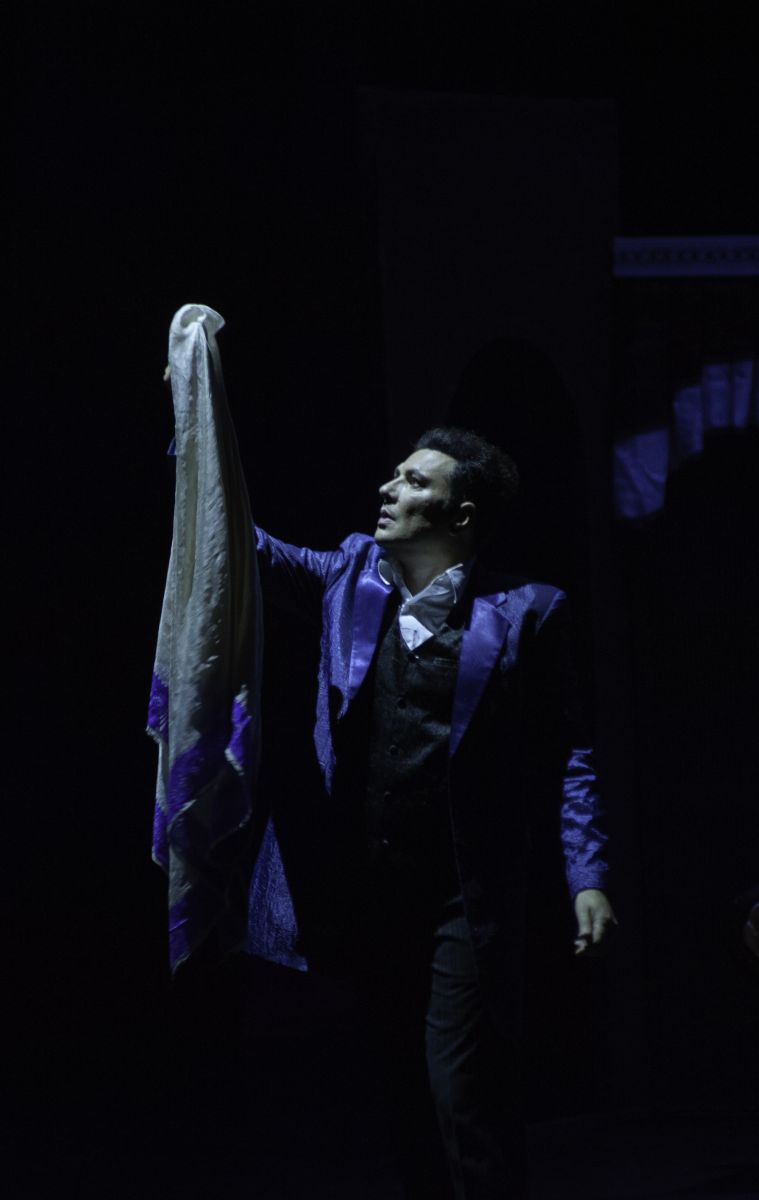

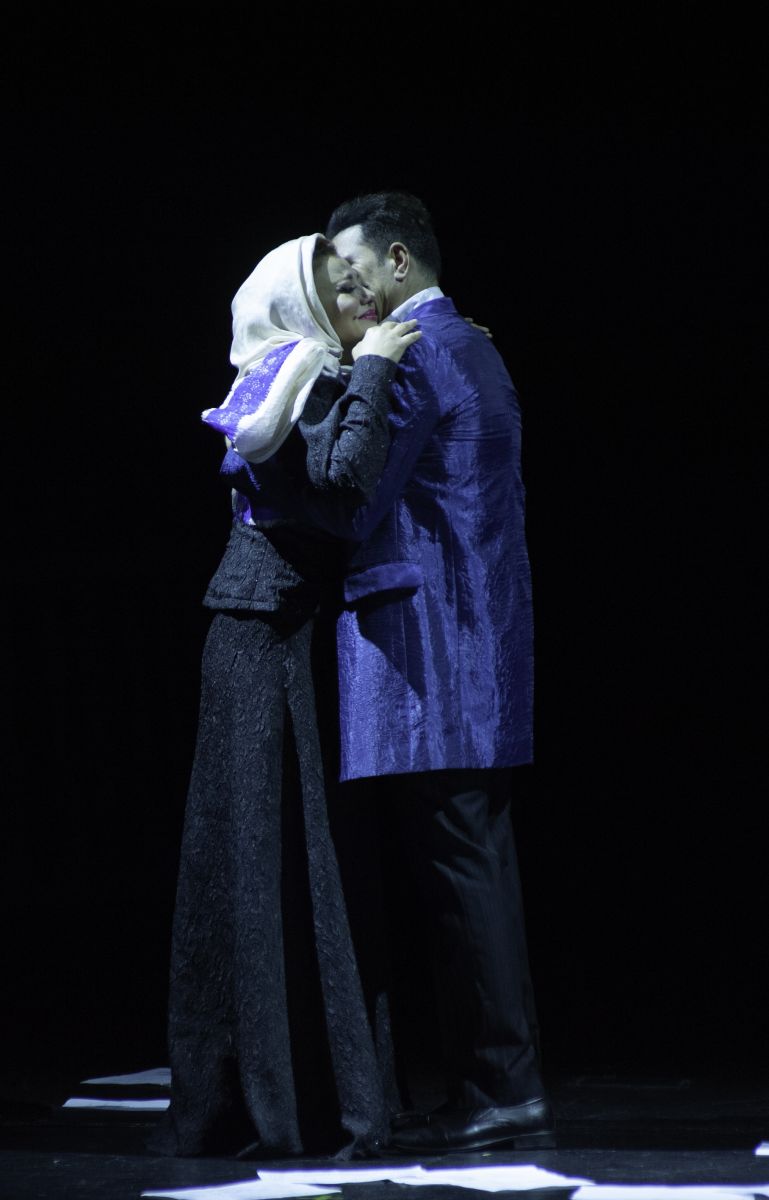

Не так давно в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ драмы «Письма из чужбины», который был встречен с неподдельным интересом и вызвал живой отклик у зрителей.

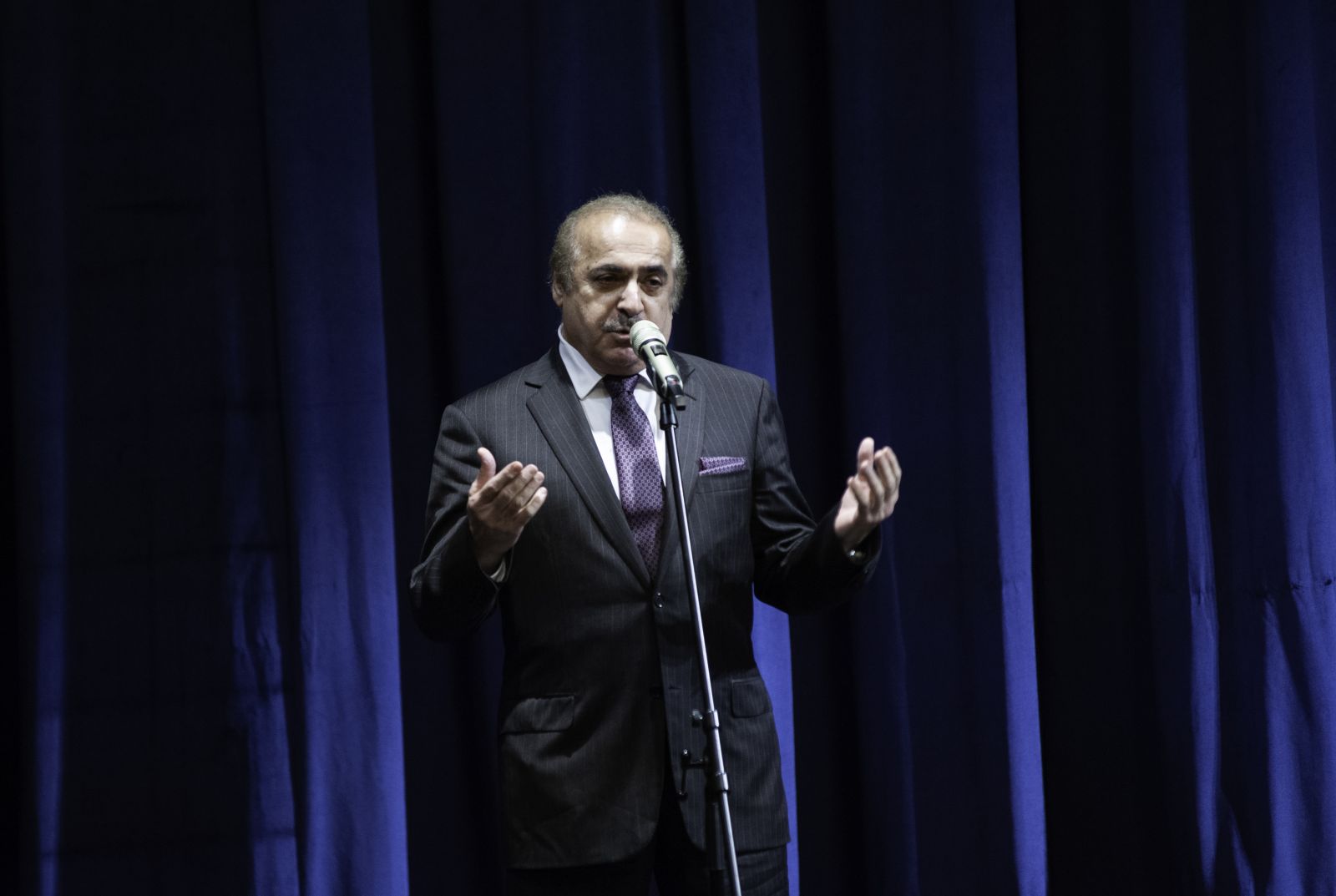

Спектакль поставлен по одноименной пьесе выдающегося азербайджанского государственного деятеля, дипломата и ученого, доктора исторических наук Гасана Азиз оглу Гасанова.

Драматургия - искусство, в котором сила слова встречается с мудростью жизненного опыта - раскрывает еще одну яркую сторону многогранного таланта Гасана Гасанова. Его произведение, словно мост между историей и судьбами людей, побуждает людей задуматься о вечных ценностях, выборе и ответственности.

Мы попросили Гасан муаллима поделиться историей своего писательского пути и рассказать о «Письмах из эмиграции» - драме, которая не просто отражает историческую и культурную глубину, но и затрагивает внутренний мир человека, его переживания, сомнения и надежды, превращая сцену в пространство для размышлений и эмоционального отклика.

- Уважаемый Гасан муаллим, драматургия - лишь одна из граней Вашей масштабной деятельности. Что вдохновило Вас обратиться к ней?

- Тема о сыне Мирза Фатали Ахундова – Рашиде, студенте Брюссельского Политехнического Университета возникла у меня еще в 1967 году, как часть серии эссе о первых азербайджанцах, обучающихся в университетах Европы.

Работал я тогда по своей первой профессии – в отделе строительства Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. В 1977 году с благословления руководителя Азербайджана Гейдара Алиева было опубликовано мое эссе о Рашиде Ахундове.

- Не могли бы вы поделиться, чем была вызвана необходимость благословления Гейдара Алиева на публикацию?

- В те годы многие партийные работники, как говорится на «черный день», защищали диссертации, писали различного рода произведения. Но на поверку оказалось, что в большинстве случаев авторами этих работ были не сами партийные работники. Поэтому был установлен запрет на подобный плагиат. Я был, во-первых, партийным работником, во-вторых, - инженером по образованию и работал по профессии. Ни к Мирзе Фатали Ахундову, ни к его сыну Рашиду, обучавшемуся в 19-м веке в Брюсселе, не имел отношения. Собственно говоря, я и сам не пытался публиковать эссе. Гейдар Алиев сам узнал об этом по стечению обстоятельств.

- Если не секрет, что это были за обстоятельства?

- Мое эссе о Рашиде было завершено в 1971 году, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев. Я, зная установки, не претендовал на публикацию. В 1976 году в Москве проходили Дни Самеда Вургуна, и я в качестве первого секретаря райкома партии был включен в состав делегации. После одного из мероприятий я, Расул Рза, Нигяр Рафибейли и Нариман Гасан-заде пешком возвращались в гостиницу. Зашла речь о Мирза Фатали Ахундове, и я немного рассказал о нем. Расул Рза с удивлением спросил: «Когда я руководил Энциклопедией, я не мог найти какие-либо сообщения о нем. Откуда тебе все это известно? Я сообщил источник своих знаний и рассказал о своем эссе. Через день-два, узнав об этом, мне позвонил руководитель Союза писателей Имран Гасымов, и попросил мою рукопись. Я вначале отказывался, но он настоял. А еще через несколько дней мне позвонил Гейдар Алиев и поинтересовался моим эссе. Его интересовало, действительно ли я сам написал эту работу? Зачем мне, инженеру-строителю, понадобилось писать эссе о сыне Мирза Фатали Ахундова? Получив ответы все свои вопросы, Гейдар Алиев поручил Имрану Гасымову опубликовать это эссе в литературных журналах на азербайджанском и русском языках.

- Что привлекло Вас в личности Рашида Ахундова?

- Рашид Ахундов родился в семье великого просветителя Мирзы Фатали Ахундова, окончил Тбилисскую гимназию (франкоязычное отделение). Его отец, Мирза Фатали был атеистом, а Рашид - верующим человеком, совершал намаз. Идея написать на основе моего эссе пьесу возникла у меня в силу обстоятельств того периода - наступил 2000-й год, шла ломка устоявшихся и попытки формирования новых ценностей, в том числе моральных, и даже религиозных. Подобный не совсем привычный и традиционный образ Рашида, а также актуализация религиозной проблемы и подтолкнули меня на написание этой пьесы.

- Не могли бы Вы рассказать о том, как шел процесс создания пьесы и о пути, который прошла эта пьеса до ее появления на сцене?

- Написание пьесы было совершенно новым направлением моей деятельности. Благо у меня до этого была возможность беседовать с Бахтияром Вахабзаде о его творческом подходе при написании своих пьес. Вы попросили меня рассказать о пути, который прошла эта пьеса до ее появления на сцене. Не знаю, но вы, возможно, интуитивно допустили, что на пути этой пьесы на сцену были препятствия. Это действительно так. Пьеса вначале была прочитана театроведом Ильхамом Рагимли, затем ею заинтересовался режиссер и актер Гасанага Турабов, который представил ее на обсуждение Художественного совета театра Аздрамы. Сразу после утверждения на Совете, Гасанага Турабов предложил кандидатуру Рамиза Гасаноглу в качестве режиссера-постановщика, на что я сразу дал согласие.

В современной версии Мараим Фарзалибеков дал своей постановке название «Письма из чужбины». Это вызвано тем, что я, работая над пьесой, как и ранее над эссе, действительно вдохновлялся письмами, написанными Рашидом из Брюсселя своему отцу. Подавляющее большинство героев моей пьесы - это упоминаемые в письмах исторические лица.

Буквально в течение нескольких часов была подобрана актерская труппа и начались репетиции, в которых я и сам часто принимал участие. В один из дней Алиаббас Гадиров (сменивший на должности художественного руководителя театра скончавшегося Гасанагу Турабова), сообщил мне, что ему звонила заведующая гуманитарным отделом Администрации Президента Фатма Абдуллазаде, которая запросила 5 экземпляров пьесы и дала строгую установку приостановить репетиции до особого указания. Прошло некоторое количество дней - значительно больше, чем требовалось для прочтения пьесы. Алиаббас Гадиров, считая, что проблема кроется в политическом аспекте текста, предложил мне критически пересмотреть текст. Я твердо ответил, что в тексте ничего не может вызывать какое-либо беспокойство.

Я успокоил его, сказав, что это очередная интрига, присущая Рамизу Мехтиеву, в исполнении Фатмы Абдуллазаде. В разговоре с тогдашним министром культуры Поладом Бюль-Бюль оглу я исключил свое или его обращение к Рамизу, достаточно хорошо зная его запретительные, а точнее вредительские склонности, и порекомендовал ему в служебном порядке сообщить об этом Президенту Гейдару Алиеву.

Через некоторое время министр сообщил, что Гейдар Алиев сделал серьезное замечание Рамизу, и запрет на репетиции был снят. В марте 2003 года состоялась премьера спектакля, я сообщил об этом Гейдару Алиеву, он поздравил меня и пообещал вскоре прийти на спектакль. Но, к сожалению, болезнь не позволила этого. Таким образом, Гейдар Алиев дважды устранил препятствия на пути моего эссе на театральную сцену.

- Какие основные идеи и темы Вы стремились передать через эту драму молодому поколению Азербайджана?

- Во-первых, быть верными своим национальным ценностям, во-вторых, с уважением относиться к ценностям народов, с которыми находишься в естественном общении. Рашид Ахундов был одним из первых азербайджанцев, которые получали современное образование в университетах Европы. Его жизнь, успехи и трудности - это сигнал современной молодежи, студентам, которые ныне сотнями и даже тысячами получают университетское образование за пределами Азербайджана. Надо быть сильным для того чтобы выдержав эти коллизии быть полезными своей Родине.

- Как театр помогает раскрыть просветительскую глубину произведения и донести ее до зрителя?

- Попытаюсь широко ответить на этот вопрос. В 19-ом веке народы Южного Кавказа, как, пожалуй, и многие народы Европы, возрождали свои исконные корни и традиции.

У грузин это был Илья Чавчавадзе (1837-1907) - поэт, публицист и общественный деятель, лидер национально-освободительного движения Грузии. Он, еще будучи студентом, создал в Санкт-Петербурге грузинское студенческое землячество, основал журнал «Сакартвелос Моамбе» и газету «Ивериа», а также возглавлял Общество распространения грамотности среди грузин. Погиб в 1907 году от рук наёмников, предположительно действовавших по наущению его политических противников. Но наиболее значимым произведением было его научно-публицистическое произведение «Армянские ученые и вопиющие камни». Это произведение было, по существу, ответом на многочисленные публикации армянских авторов, которые, ссылаясь на русского писателя Сенковского, утверждали, что «грузины не существовали до ХII ст. после Р. Хр., под именем иверов известны были разные горские племена; вся страна за р. Курою, где в настоящее время Тифлис, и большая часть Грузии испокон века принадлежала армянам». Далее И.Чавчавадзе пишет: «Мы огорчаемся только тем, что самовосхваляющая группа армян, отрицая наше, грузин, духовное и физическое существование, как будто нашим небытием созидается их существование».

У армян это был Хачатур Абовян, основоположник современной армянской литературы, писатель, педагог. Наш современник, продолжатель традиции просветителей Камран Иманов представил выдержки из произведения Хачатура Абовяна относительно языка армян в 19-ом веке. «Будь проклят тюркский, однако этот язык получил благословение Господне… всюду на торжествах или свадебных церемониях мы поем по-тюркски»; «Наш язык, как минимум, на 50% состоит из тюркских слов…»; «Тюркча (aзербайджанский) настолько внедрился в наш язык, что песни, стихи, пословицы у нас звучат по-тюркски [по-азербайджански]». (Х.Абовян, «Раны Армении», Ереван, 1939, стр.41, 42). «Главное различие древнего и нового языка [армянского] состоит в манере разговора и синтаксической структуре. С этой точки зрения древний армянский язык [«грабар»] похож на европейские, а новый армянский язык [«ашхарабар»] на тюркский [азербайджанский] языки»; «Тюркский [азербайджанский] язык у нас настолько распространен, что его понимают даже женщины и дети. Поэтому стало обычным явлением среди самородков, вышедших из народа, создание и чтение стихов на татарском (азербайджанском) языке»: «В разговорной речи наш народ употребляет не только отдельные слова по-азербайджански, но и предложения целиком». (Х.Абовян, Полное собрание соч., V том, Ереван, Изд. АН Арм. 1950, на армянском языке). «…народ [армянский] усвоил огромное количество тюркских слов и пользуется ими поныне»; «…по своему звучанию, поэтичности и певучести, в грамматическом отношении татарский [азербайджанский] – лучший среди других языков». (Х.Абовян, «Полное собрание сочинений», V том, Ереван, 1950, стр.174, на армянском языке).

У азербайджанцев просветительство распространялось посредством исторических знаний (А.А. Бакиханов), исследования языка (Мирза Кязимбек), прессы (Гасан-бек Зардаби) и театра (Мирза Фатали Ахундов). Выбирая именно жанр театра, М.Ф. Ахундов полагался на то, что в те времена это был наиболее доступный жанр для всех слоев населения. Я думаю, что в наши времена, во времена интернета и различных социальных сетей, Youtube, театр до сих пор сохраняет свою демократическую доступность для просветительства.

- Чем, на Ваш взгляд, смысл «Писем из чужбины» наиболее близок современному зрителю?

- Попытаюсь кратко ответить на ваш вопрос. Думаю, что в пьесе поднимается сразу несколько вопросов, которые остаются актуальными и сегодня. Один из них: каков путь исламских народов для достижения того же уровня технического прогресса, который достигнут европейскими народами? Второй вопрос: каким образом новое поколение нашего народа может и должно сохранить свои традиционные моральные ценности? И третий вопрос: как молодому человеку сохранить свою идентичность в условиях отрыва от своей исконной родины? Вот в условиях последнего в настоящее время находится огромное число нашей молодежи. Все это проблемы, актуальные уже на протяжении длительного периода, и каждое поколение должно их переосмысливать и работать над их решением.

- Благодарим за интервью.

Политический отдел 1news.az